Di luar Prolog, sudah 11 artikel terkurasi yang telah ditulis untuk rubrik “Pulang Teater” selama tahun 2025. Perjalanan menulis yang tidak karuan rasanya. Heran, kagum, marah, kesal, dan segala emosi menyatu dengan rangkaian kata di kepala. Sebuah ungkapan yang selama ini hanya menjadi gerutu tidak penting.

Perjalanan mengikuti fandom ini memberikan penulis banyak catatan hidup dan pembelajaran. Sebagaimana yang pernah ditulis di halaman utama bahwa menikmati parasosial dari grup ini bukan di taraf menyelamatkan hidup, tapi soal pintu wawasan baru. Salah satu aspek yang bisa dibahas adalah aspek tingkah laku fandom di internet yang serupa dengan tingkah laku netizen tanah air.

Fandom bisa disebut sebagai sebuah miniatur kondisi masyarakat. Di dalamnya, kita bisa melihat dinamika, tantangan, dan harapan yang seringkali merefleksikan kondisi yang lebih besar. Fandom JKT48 (selanjutnya disebut grup idola Jakarta), merupakan salah satu komunitas penggemar terbesar dan paling aktif di Indonesia, tak terkecuali. Melihat lebih dekat bagaimana fandom ini berinteraksi, beradaptasi, dan berkembang, kita bisa menemukan banyak paralel menarik dengan kondisi Indonesia hari ini.

“Kondisi suatu bangsa bisa dilihat dari idol grupnya”

Idiom tersebut penulis temukan pada komentar sebuah postingan Instagram akun “Fase Baru” (saat artikel ini ditulis, akun Instagram tersebut sudah tidak bisa diakses) di tahun 2020 yang membahas opini tentang force majeure yang terjadi di manajemen JKT48 saat mengumumkan restrukturisasi. Komentar tersebut menyebut bahwa “kondisi suatu bangsa bisa dilihat dari idol grupnya”.

Mungkin terdengar paradoks, namun setelah menulis rubrik ini, penulis menemukan benang merah tentang situasi di fandom ini dapat dijadikan argumen kuat bahwa kondisi suatu bangsa bisa dilihat dari idol grupnya. Ini bukan sekadar klaim hiperbolis, melainkan sebuah pengamatan tentang bagaimana fenomena budaya pop, khususnya grup idola, seringkali menjadi cerminan mikrokosmos dari dinamika sosial, ekonomi, dan bahkan politik suatu negara.

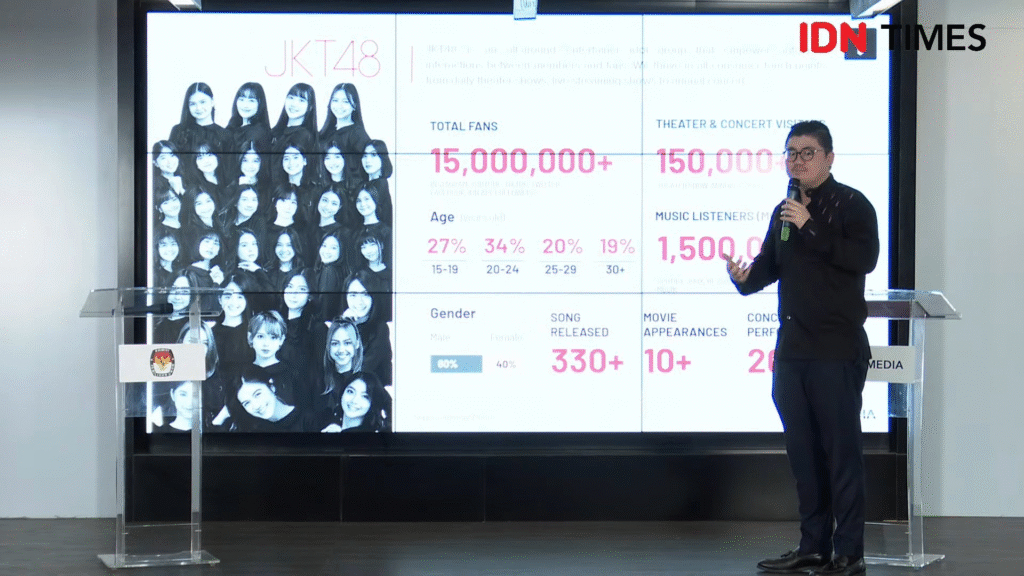

Jika merujuk pada klaim IDN sebagai “holding” manajemen grup idola Jakarta yang menyebut eksistensi 15 juta fans, bisa diartikan secara mentah bahwa 5,3% penduduk Indonesia adalah penggemar grup ini (menggunakan data 2022 dimana jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,8 juta jiwa). Sebuah angka yang terlihat mengagumkan dan mungkin tindak-tanduknya bisa menjadi gambaran kecil sifat masyarakat.

Idol grup, dengan segala ekosistemnya—mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, interaksi dengan penggemar, hingga strategi pemasaran—menyuguhkan sebuah panggung di mana nilai-nilai, aspirasi, dan bahkan tantangan masyarakat dapat terpantul.

Ambil contoh konsep “idola yang bisa dijangkau” (idols you can meet) yang dipopulerkan oleh grup seperti AKB48 di Jepang, dan kemudian diadaptasi oleh JKT48. Konsep ini secara inheren mencerminkan demokratisasi akses dan partisipasi. Anggota idol grup tidak lagi sekadar bintang yang jauh di puncak menara gading; mereka adalah sosok yang bisa ditemui, diajak berjabat tangan, dan bahkan dipilih oleh penggemar.

Ini paralel dengan semangat partisipasi publik dan pemberdayaan individu dalam sebuah negara, di mana setiap suara dan dukungan dianggap penting. Jika sebuah idol grup sukses membangun koneksi emosional yang kuat dengan basis penggemarnya, seringkali ini menunjukkan kapasitas masyarakat untuk membentuk komunitas yang solid dan terlibat secara aktif.

Lebih jauh, industri idol grup juga bisa menjadi indikator kesehatan ekonomi kreatif dan kematangan pasar. Sebuah negara yang mampu menghasilkan dan menopang industri idol yang besar dan beragam menunjukkan adanya talenta kreatif, infrastruktur pendukung, dan daya beli masyarakat yang memungkinkan konsumsi produk hiburan. Inovasi dalam pemasaran, pengelolaan talenta, dan bahkan adaptasi teknologi untuk berinteraksi dengan penggemar juga mencerminkan daya saing dan adaptabilitas ekonomi suatu bangsa.

Sebaliknya, tantangan yang dihadapi idol grup—misalnya, isu privasi, persaingan ketat, atau tekanan mental pada anggotanya—bisa menjadi analogi untuk isu-isu sosial yang lebih luas seperti kesehatan mental, etika media, atau persaingan hidup dalam masyarakat. Beberapa pembahasannya pernah ditulis di artikel sebelumnya.

Jangan Melihat Ekonomi Negara dari Penjualan MnG

Jika kalian pernah membaca tweet kontroversi di atas, maka hal yang serupa juga bisa diterapkan dalam melihat fandom saat pembelian produk yang berkaitan dengan tersier ini. Ini berkaitan dengan sebuah fenomena yang disebut sebagai lipstick effect.

Fenomena lipstick effect adalah kecenderungan konsumen untuk membeli barang-barang kecil yang memberikan kepuasan emosional atau rasa mewah, meskipun dalam kondisi ekonomi sulit atau saat daya beli menurun. Perilaku ini muncul sebagai kompensasi atas ketidakmampuan membeli barang-barang mewah yang lebih mahal dan digunakan sebagai bentuk self-care atau pelarian dari tekanan ekonomi.

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Leonard Lauder, CEO Estée Lauder, setelah mengamati peningkatan penjualan lipstik setelah serangan 11 September 2001, masa di mana resesi ekonomi terjadi.

Lihat saja pada SSK 2024 yang pernah dibahas di artikel “Refleksi Pagelaran Demokrasi dalam Grup Idola“. Beberapa fans pernah menghitung bahwa untuk memenangkan 24 member dengan peringkat tertinggi saja, perputaran pembelian produk yang berisi kode vote untuk memilih member yang akan membawakan lagunya saja diestimasikan menyentuh 13 Miliar Rupiah. Kita belum membicarakan berapa yang didapat oleh 27 member lain yang tidak masuk peringkat.

Belum perputaran dari dana fanbase yang membeli dari “secondhand“, setiap fanbase rata-rata melaporkan angka ratusan juta selama tiga bulan pelaksanaan “pemungutan suara”. Jika dihitung rata 100 juta dari masing-masing fanbase yang membernya berpartisipasi, mungkin angkanya menyentuh 5,1 Miliar Rupiah.

Perputaran uang ini tidak hanya terjadi sebatas pada konteks B2C (business-to-consumer), namun juga berhasil “memperkaya” manajemen yang menjual angka 15 juta fans untuk kebutuhan B2B (business-to-business) yang bisa dilihat dari banyaknya sponsor yang masuk. Ini adalah titik puncak bisnis idola yang pernah di bahas di artikel “Adaptasi Budaya Idola Jepang di Dunia Hiburan Tanah Air” mengenai konsep “papan iklan”.

Aspek lainnya, merchandise yang dikeluarkan oleh grup idola juga menjadi barang jualan oleh sesama penggemar. Dengan persediaan terbatas namun permintaan tinggi, tentu saja merch tersebut bisa menjadi jual-beli baru. Jasa joki untuk pembelian beberapa produk seperti video call dan tiket meet and greet yang sulit karena buruknya performa website juga menjadi celah bisnis baru. Hal ini pernah dibahas di artikel “Peluang Bisnis dari Celah Bisnis Parasosial“.

Militansi Wota di Dunia Maya

Ada sebuah anekdot di media sosial yang menyebut bahwa “Army” (sebutan untuk penggemar grup laki-laki asal Korea Selatan, BTS) dan Wota jika disatukan akan memicu huru-hara besar di dunia maya. Seberapa besar militansi “wota” di dunia maya, atau bahkan perannya di dunia nyata?

Pernyataan di atas, menurut penulis, bukan sekedar isapan jempol belaka. Kedua fandom tersebut memang dikenal cukup militan dalam “membela idolanya”. Sebagaimana yang pernah kita bahas dalam artikel “Fandom Ladang Engagement“, tentang bagaimana ramainya respons para pendukung grup idola Jakarta ini menanggapi berbagai pertanyaan dan isu yang dilempar di media sosial.

Para pendukung ini bahkan tidak segan untuk mengirim argumen balik dan memicu fanwar jika terdapat pernyataan yang menjurus pada fitnah dan pelecehan kepada sang idola. Para fans mungkin sudah kebal ketika manajemen grupnya dihujat atau oshimen-nya dituduh lipsync yang direspon “memang”. Namun beda urusan jika berkaitan dengan pelabelan pedofilia atau bahkan member adalah korban grooming. Benturan tidak dapat terhindarkan lagi.

Upaya melindungi idolanya tentunya menjadi concern bagi banyak pendukungnya, di luar aspek post-truth yang seringkali mereka keluarkan dengan sikap “savior syndrome”. Tidak dapat dipungkiri, hipokrit para penggemar yang bertindak negatif juga banyak, dari sekedar alasan atensi yang dibahas pada artikel “Permainan Semu Itu Bernama Waro“, “Fenomena Interaksi Parasosial pada Fandom Grup Idola“, hingga pemaksaan imajinasi buruk seperti pada artikel “Obsesi dan Imajinasi Fans Shipper Yang Meresahkan” maupun “Meninjau Fenomena Asusila dan Perundungan Daring“

Di sisi lain, militansi para penggemar melalui ramainya user-generated content yang turut andil melambungkan kembali nama JKT48 di periode 2022-2023 yang berlanjut hingga saat ini. Jika anda masih ingat bagaimana ramainya tren “Rapsodi” yang memamerkan pernikahan dan “Fortune Cookie” yang memamerkan “before-after glowup”, peran para “content creator” dari kalangan fans tidak perlu diragukan lagi dalam rangka menaikkan pamor grup idolanya.

Para penggemar juga menunjukkan kepeduliannya dalam konteks sosial. Setiap project perayaan idola selalu terselip langkah-langkah kecil berbagi. Solidaritas yang telah terbentuk diarahkan untuk mendukung kebaikan. Pembahasan ini juga sudah ada di artikel “Organisasi dan Aliansi Penggemar Grup Idola Jakarta“.

Kita perlu belajar bagaimana soliditas dalam menuntut perbaikan layanan dapat mengguncang manajemen untuk turun mendengarkan. Bagaimana api perlawanan tersulut setelah meledaknya foto “kue mesum” sang General Manager. Puncak perlawanan dengan tiada encore di konser mereka akhirnya merembet pada hal-hal lain. Pembahasan ini sudah ada di artikel “Kisah Demonstrasi Fandom“.

Fenomena tersebut mengingatkan penulis pada fenomena demonstrasi akhir Agustus-September lalu. Dengan mengabaikan beberapa aspek seperti tuduhan hasutan berujung penangkapan tak bekesudahan oleh “parcok” dan sikap parlemen yang hanya “yang penting rakyat senang”, sikap manajemen terasa lebih adil dan benar-benar bisa memahami yang diinginkan para penggemar. Penggemar pun dapat memahami alasan keputusan-keputusan manajemen yang dianggap konyol dan tidak masuk akal.

Segmen yang Benar-Benar Terakhir

Pada akhirnya, penulis telah menamatkan rubrik #PulangTeater di tahun 2025 yang merangkum kekaguman, keheranan, dan kekecewaan selama di fandom ini. Mungkin artikel akan ada sedikit penyesuaian dan ketidaksesuaian dengan kondisi di masa depan, namun tidak mengapa. Sebuah #SuaraTakSampai yang terangkum dalam belasan ribu kata yang berkelanjutan.

Rasa kagum tentang bagaimana bisnis grup idola ini berhasil eksis selama belasan tahun, di saat grup lain silih berganti muncul. Memiliki pasar yang sangat spesifik namun berhasil membangun komunitas yang solid.

Kekaguman tentang bagaimana loyalitas para penggemar dalam mendukung idolanya. Model bisnis yang berkelanjutan bahkan dapat membangun pasar kecil yang hidup dari interaksi parasosial ini. Dedikasi mewujudkan perayaan yang menunjukkan apresiasi dari penggemar kepada sang idola.

Rasa heran tentang bagaimana hal-hal kecil yang luput seperti perputaran bisnis kecil yang tumbuh bersama dengan komunitas fandom ini, bagaimana seseorang dapat secara sukarela membentuk organisasi non-profit dan non-resmi untuk mendukung oshimen. Merencanakan apa yang ingin dan akan dirayakan bersama, memutar uang untuk kelancaran acara, hingga mengeksekusi ide di lapangan dan mendapatkan apresiasi dari sang idola.

Rasa kecewa tentang bagaimana fandom ini berjalan secara timpang dan tidak ideal. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman tersier untuk bersenang-senang malah menjadi arena kehidupan baru yang lebih menantang daripada ruang kantor ataupun rumah yang “tidak nyaman”. Intrik politik hingga niat licik demi kepentingan segelintir juga terjadi di dalamnya.

Mengutip essai yang ditulis Dea Anugrah tahun 2017 silam, “Jika orang tidak berkeberatan diisap hiperkapitalisme dan mempunyai pikiran yang cukup jernih untuk menikmati ilusi keintiman tanpa menjadi patologis, apa sulitnya menganggap hubungan ia dan idolanya sebagai hal yang wajar, yang tak perlu dikhawatirkan?”

Tulisan ini ditempatkan pada zona aman. Banyak hal yang belum dapat diceritakan dalam 12 artikel rubrik ini. Mayoritas karena minimnya keterbukaan data publik yang dapat diolah dan rumitnya proses verifikasi informasi yang beredar sebatas di lobi fX Sudirman. Sebagai penggemar jauh, butuh effort lebih untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai hal ini. Sebagian kecil lainnya merupakan informasi yang berisiko menyinggung pihak tertentu.

Hingga serial tulisan ini berakhir, belum ditemukan catatan keributan media sosial yang dipicu dari opini dan perspektif tulisan ini. Mungkin suatu hari ada entah karena pembahasan yang tidak lagi relevan, masa depan yang sudah terbaca, ataupun mengulangi topik keributan yang tidak penting. Bukankah puncak gunung es protes ke manajemen di-trigger oleh repost story “Yang Mulia” beberapa tahun silam yang diungkit kembali oleh akun troll berkedok charts?

Ini bukan untaian kritikan pedas kepada manajemen, tapi untuk kita semua. Setelah ribuan kata dirangkai, apakah ini akan menjadi catatan bermakna penuh pembelajaran hidup atau hanya sebatas dianggap suara pendukung yang tidak kooperatif?

Atas nama ArgumentasiRealiti, kami ucapkan terima kasih.